Desde la Biblia (ese Libro, esa obra de la experiencia y la imaginación colectivas que no han superado las literaturas individuales), se alude con el término “profanación” a un acto bastante preciso: la invasión y la destrucción de lugares y objetos del culto por quienes no conocen o no aceptan sus ritos. Menos dramática debería ser sin duda la utilización del vocablo para aplicarla al oficio de escribir. ¿Qué poder semejante tendrá una mera ficción para compararla con las devastadoras irrupciones de un Antíoco Epífanes o de tanta otra omnipotencia? Y además ¿por qué creer que las instituciones actuales guardan algo tan sagrado y tan frágil, que la palabra escrita, por su sola inserción, puede tornar impuro?

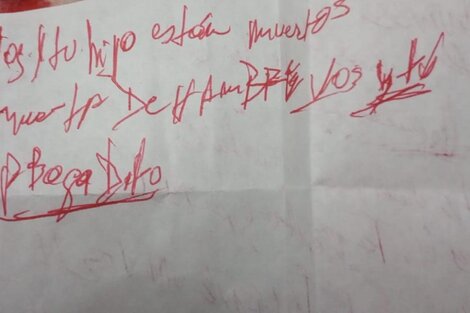

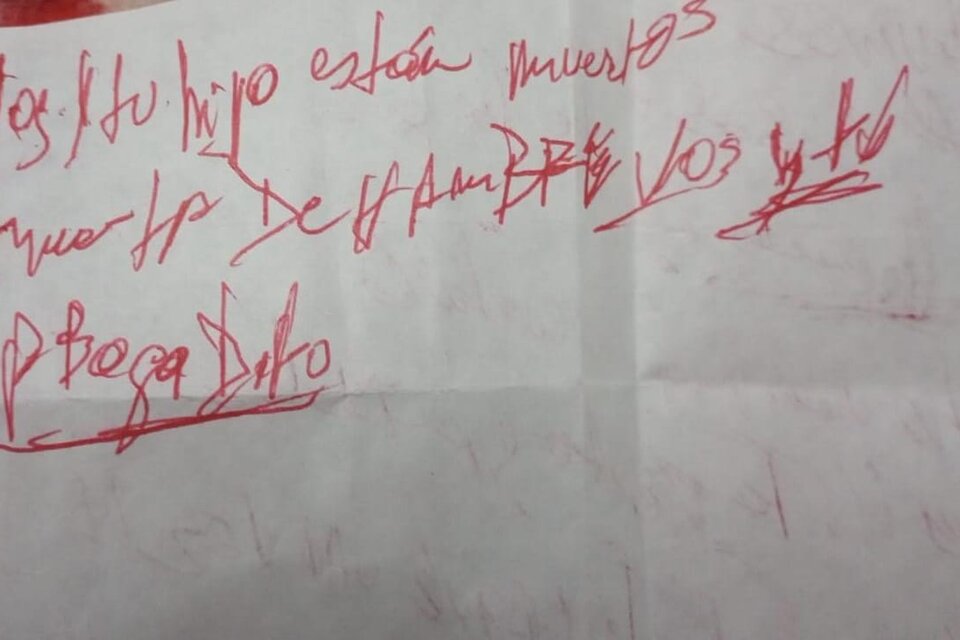

Vilipendiada y temida, silenciada y usada, halagada, cortejada, destruida, manoseada, incendiada, ella vacila entre tanta ausencia y tanta presencia, y no acaba por encontrar su verdadero sitio, mientras nuevos y refinados sistemas se combinan para mantenerla en una incómoda ambigüedad. Las “ilusiones literarias” retroceden día a día ante la indiferencia creciente de quienes necesitan y recompensan las cosas concretas, palpables, eficaces, valuables. Pero también avanzan bajo las catacumbas de los hospitales psiquiátricos y de las antiguas y renovadas prisiones, descubriendo qué magnos rencores concita, qué altas potestades hiere.

¿Acaso porque la ficción dibuja un mundo donde las normas, las consignas, las leyes, importan por lo que no importa, pueden por lo que no puede, hacen “contar” lo que no cuenta? ¿Acaso porque, liberada de las compulsiones de “lo real”, la ficción pone en tela de juicio, desde el más alejado polo, las condiciones de producción y de reproducción de todo “lo real”?

Sólo pocas democracias actuales toleran (y el uso casi habitual de este verbo es de por sí harto significativo) el ejercicio irrestricto de la libertad de escribir y de publicar. Pero, hasta en ellas, sectores muy importantes del poder social (y, en oportunidades, del oficial) inhiben, perturban, atacan o impiden el conocimiento y la difusión de determinadas obras o textos. Hay también una censura (unas veces larvada, otras evidente, otras que afortunadamente queda como intentos) en distintos canales de exposición o de comunicación, que evita o demora el conocimiento de ciertas creaciones literarias, o que, desde el origen, es decir en la producción, mediante la presión económico-financiera, paraliza o coarta la libre expresión artística. Pese a todo, en estos regímenes democráticos nos encontramos, evidentemente, lejos de fenómenos del tipo de la censura nazi o franquista, o de “casos” como los de un Boris Pasternak, un Heberto Padilla, un Breyten Breytenbach o un Salman Rushdie.

No hay probablemente nada que atente más contra un orden establecido, y bien o mal defendido, que la utopía: su empecinado horizonte es el de fundar nuevos mundos, nuevas reglas (o la falta de ellas), nuevos órdenes (o la falta de ellos) que hagan más feliz la vida humana sobre la tierra. Pero, de todas las utopías conocidas, la de fundar un nuevo lenguaje es la mayor y la más radical porque, siendo la que da origen a las otras, está también en su fin: sólo hablándose de otro modo, escuchándose y entendiéndose de otros modos, se realizará la fraternidad. Y puesto que no otra cosa es la literatura, un lenguaje nuevo, una permanente creación de lenguaje, una invención que cada gran escritor recrea personalmente ¿cómo no habría de ser transgresora?

Los malentendidos iniciales son numerosos, pero quizás podrían ser reducidos a uno: desde ópticas a menudo distintas se ha tratado siempre de establecer una suerte de acuerdo entre literatura y moral. Y la primera, como no podía ser de otra forma, se ha resistido a lo largo de los siglos. Simplemente, porque las leyes que gobiernan la actividad estética y literaria no son las mismas que rigen el comportamiento social. O, en todo caso, determinados comportamientos del presente. Ésos que condenan a Sade, a Flaubert, a Michelet, en función de principios consagrados, fundamentos contra los cuales, es cierto, atenta la obra, que es, casi siempre, una apelación al futuro, quizás a una nueva conducta moral.

¿Por qué el arte y la literatura tienen que terminar revistiendo ese carácter transgresor, impío, profanatorio? Por el momento, pienso que la única respuesta interna que puede ensayarse (al menos, en literatura) surge de su ejercicio mismo. Y en el núcleo más concreto: la lengua. Es como si el propio lenguaje, el trabajo con él, su exploración hasta el límite y más allá de los límites condujeran a la subversión, al enfrentamiento. Como si la invención de realidades verbales supusiera el obligatorio ataque a la realidad vigente, la violación de ciertos principios, la destrucción de dogmas. Una agresión insoportable para cualquier autoridad que se precie de serlo. (Si no fuese así, no se comprendería la similitud en las reacciones de tan diferentes regímenes políticos, iglesias, credos.)

Todo hombre que escribe, siente, en algún momento de su vida, que las palabras conocidas no le alcanzan, que debe buscar, descubrir o inventar otras nuevas. Lo que exige la desmesura y la trascendencia no es sólo “la búsqueda sollozante” de un Baudelaire o “el desorden de los sentidos” de un Rimbaud; también el racionalismo de un Rousseau, cuando emprende sus Confesiones, lo conduce a la desesperación en la empresa: "Para lo que yo tengo que decir -asienta- se necesitaría inventar un lenguaje nuevo, tan nuevo como mi proyecto".

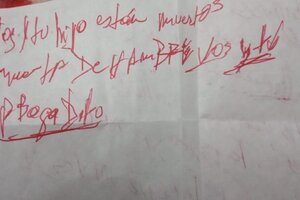

La legalidad, los sistemas, las religiones, los (y las) órdenes, el pensamiento totalitario, han creído encontrar remedio para tales violaciones: este sería el del fuego purificador. Desde que ha habido libros, vienen incendiándose las bibliotecas y quemándose textos, real o metafóricamente, hasta hacerse carne en la historia de la cultura la idea de que la amenaza específica contra la transgresión literaria es ígnea.

En nuestra América, Juan Rulfo, no menos impuro, ni menos transgresor, también interiorizó en sus textos tamaños pecados y tales castigos. Sabiendo cuánto infringía con su obra, colocó sobre las llamas al Llano, y en su única, breve e infinita novela Pedro Páramo designó Comala al pueblo de los grandes pecados y la dudosa purificación. Rulfo, justamente, que supo trabajar más con el silencio que con la palabra; Rulfo, cuyos murmullos valen más que los gritos en la gran memoria, en la gran vigilia literaria.

* Escritor, docente universitario.