“Convierte tus lágrimas en tinta”

Sorj Chalandon, Hijo de un bastardo

Cuando nos asalta el desasosiego, sentimos que las palabras ya no sirven. Cuando la violencia se vuelve norma y se acepta que la indiferencia gobierne, fácilmente quedamos invadidos por una vivencia de futilidad. En esos momentos, entonces, quizá pensamos que conversar y escribir no tiene sentido; nos parece que hemos quedado sin recursos y sin esperanzas, que todo cae bajo el crepúsculo, que la lengua ha colapsado.

Nos sentimos acaso como el protagonista de “Hijo de un bastardo”, la dramática novela de Sorj Chalandon: “tras decepciones y fracasos, habíamos renunciado a cambiar el curso de la historia. Él, para enseñarla mejor; yo, únicamente para contarla. Me había hecho periodista, él se había dedicado a la universidad”.

Sin embargo, y pese a estas penosas sensaciones, vale preguntarnos cómo evaluamos aquella presunta ineficacia, con qué criterios transformamos una vivencia, la percepción de la propia decepción, en una conclusión.

No pretendo incordiar al lector con una tediosa argumentación epistemológica, así que me saltearé unos pasos. De hecho, para cualquier mortal es bastante fácil descubrir que aun en las situaciones más desgraciadas, las palabras nos alivian, nos transforman, nos rescatan. Por caso, si algo del crepúsculo nos hace vibrar es porque también es una palabra.

Es que el debate no es por el lenguaje a secas, ya que las palabras no son meros sonidos, no son una pronunciación en el vacío. En efecto, letra, afecto y cuerpo conforman una suerte de unidad, no sin conflictos ni fisuras, pero sí una reunión compleja en la búsqueda de la verdad y de la belleza, de la esperanza y de los proyectos, del amor y de la justicia.

Aun así, y de nuevo, es cierto que irrumpe el desasosiego, que no es la calma, sino la fractura de aquella unidad, y entonces las palabras acentúan la indiferencia y la abstracción, son letras que solo dicen números que hablan de nadie.

Cuando las palabras son solo números, a lo sumo podremos mensurar ganancias y pérdidas, pero no felicidad ni sufrimiento; tal vez alcancemos algún equilibrio matemático, pero que no evitará el caos; quizá parecerá que el resultado es correcto, pero desconectado de todo principio de realidad. Esclavos de la cantidad, decía M’Uzan, un psicoanalista.

¿Será cierto que los libertarios defienden la vida, la libertad y la propiedad privada?

En las palabras ellos dicen que sí, pero en el afecto y en los cuerpos no. Entonces, la respuesta es no. Si exigen soportar el hambre que ellos mismos acentúan es porque no defienden la vida; si profundizan el desamparo habrá que entender que no se le parece a ninguna libertad; y si cuanto mucho abultan el bolsillo de unos pocos, ni siquiera es verdadero aquello de la propiedad privada. ¿O, acaso, el salario del trabajador no es, también, propiedad privada?

Un tenue pronóstico nos hace pensar que, en poco tiempo, sus propios votantes se sentirán defraudados, decepcionados por la estafa, desilusionados porque no se demoraron más de una semana en contradecir lo dicho en campaña. Y léase bien, Milei y sus funcionarios, antes de que hubiera pasado el tiempo necesario para evaluar si cumplían o no cumplían sus promesas, se decidieron a contradecirlas.

Sin embargo, también sabemos que no siempre el estafado se revuelve contra el estafador. Y aquí hay una encrucijada para el opositor porque, aunque muchos pretendan desconocerlas, las leyes psíquicas existen. La realidad se impondrá, sí o sí; aunque el meollo es quiénes serán sus representantes, quiénes expresarán esa realidad. El opositor debe saber que al hacerse cargo de esta empresa, resuelve el conflicto para el votante de Milei: la realidad frustrante encuentra quienes la manifiesten y el estafado podrá seguir desmintiendo los hechos e, incluso, hasta podrá darse el gusto de reprochar al opositor que no deja gobernar. Esto es, la decepción tiene razones que la razón no comprende.

La lengua, pues, ha colapsado; los significados se han trastocado, se dice lo que no es cual si fuera una existencia evidente, la irrealidad devino en certeza. Las palabras solo encubren la nada o anulan al otro. Ninguna solución es posible si por cultura o economía únicamente se entiende destruir, cerrar, ajustar, reprimir o achicar. Ningún horizonte de ilusión es posible si no aparecen otros verbos como promover, crear, fomentar o invertir.

Y ahora, que escribí la palabra ilusión, me detengo y pienso: posiblemente muchos de los votantes de Milei lo eligieron atravesados por alguna ilusión. Entonces, ¿todas las ilusiones valen lo mismo? ¿O, más bien, es preciso distinguir tipos de ilusión?

La pregunta, para nosotros, para quienes no lo hemos votado, es doble: cómo sostener la ilusión en este contexto y con la experiencia pasada, y qué diferencias tendría nuestra ilusión con la que imaginamos tuvieron los defensores de LLA.

El interrogante puede traducirse del siguiente modo: los votantes de Milei se ilusionan “gracias a lo que está pasando”, mientras nosotros podemos, debemos y queremos ilusionarnos “pese a lo que está pasando”.

Mientras el libertario vota y grita para que los otros “no vuelvan más”, el opositor piensa y trabaja porque nunca se habrá ido. Los primeros compraron como nuevo el magro vestido de lo rancio y anacrónico, aunque el segundo recupera para sí la historia y la tradición atendiendo a las demandas actuales. Dicho de otro modo, es una falacia cómo la ultraderecha pretende distribuir qué es lo nuevo y qué lo viejo.

Solo el estallido que padece la lengua permite a los votantes libertarios adherir a ciertas frases. Y si están leyendo esta nota y estuvieran en desacuerdo con esto, les propongo un ejercicio. ¿Qué pensarían si un peronista hubiera ido a Bahía Blanca a decir que se las arreglen solos? ¿Qué dirían si un peronista propusiera reprimir violentamente una manifestación? ¿Qué responderían si un peronista propusiese sacrificios?

Y ya que hablamos de sacrificios. ¿Qué esperanzas pueden construirse bajo la invocación sacrificial de las mayorías? Aquí también se distinguen las ilusiones: mientras nosotros imaginamos que, tarde o temprano, esto va a pasar, los libertarios alucinan que el sacrificio traerá un pan. Dicho de otro modo, la justicia social es el antónimo del sacrificio.

Milei repite que prefiere decir una “verdad incómoda” y no una “mentira confortable”.

Es curiosa la frase, pues ¿de qué sirven los adjetivos “incómoda” y “confortable”? ¿Por qué no dice, sencillamente, que él prefiere decir una verdad y no una mentira?

La conclusión es contundente: por ese camino inocula que el sufrimiento (la incomodidad) es lo verdadero y que el bienestar (lo confortable) es una mentira.

Hemos puesto en cuestión, desde antes de que asumiera, a Milei y a sus votantes. Las respuestas se reiteran: sobre el primero, que debemos esperar para evaluar; sobre los segundos, que debemos respetar su decisión. Aquí también hay argumentos que no traspasan el nivel de una falacia, Jauretche diría zoncera o, quizá, es el imperio del silencio sobre lo que resulta insoportable para quien desmiente.

He recibido otro tipo de objeción: “Está mal que uses tus conocimientos de psicoanálisis para cuestionar lo que dice el presidente”. Me pregunto si les dirán al cardiólogo: “está mal que uses tus conocimientos cardiológicos para anticipar que tendré un infarto”.

Una vez más. ¿Qué ha pasado con la lengua, las palabras y el arte de conversar?

Al escribir un texto yo espero un desacuerdo, la buena crítica hacia una o más de mis hipótesis, pero asombra y alarma que aspiren a imponer el desuso del conocimiento. En época de pandemia, cuando Patricia Bullrich rechazó lo que decía un epidemiólogo, un periodista la cuestionó diciéndole que el médico “sabía más”. La eterna ministra respondió: “¿Qué importa que sepa más?”

Milei vocea, al mismo tiempo, que los impuestos son un robo, que hay que eliminarlos, subirlos y regresarlos si ya no están. Niega el cambio climático y convoca a las fuerzas del cielo. Reniega de toda organización colectiva y se emociona con un sector de la comunidad judía que ostenta exigentes normas comunitarias. Los libertarios se enojan con las críticas pero se autorizan a decirles delincuentes a todo aquel que no “abrace las ideas de la libertad”. ¿O será que abominan de aquellos que desean abrazar al otro en lugar de andar abrazando solo ideas?

En su libro “Contra el fanatismo”, Amos Oz dice: “Todo sistema político y social que nos convierte a todos y cada uno de nosotros en una isla darwiniana y al resto de la humanidad en enemigo o rival es una monstruosidad”. Y agrega: “la semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral”.

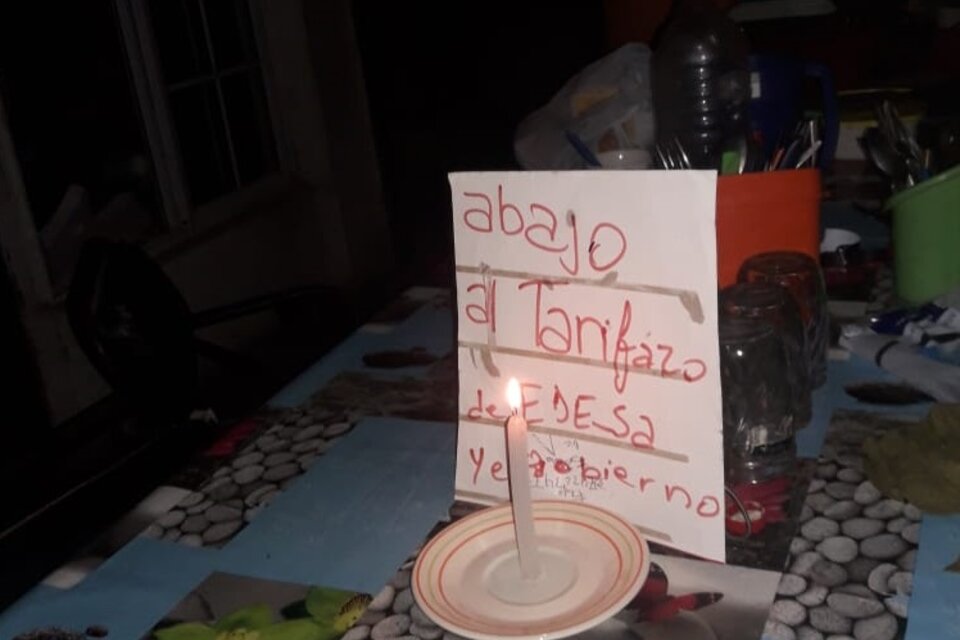

Puede que nos resulte difícil comprender por qué han adherido al plan motosierra o que aplaudan el negacionismo; puede que nos parezca extraño que celebren que “no hay plata” o que descrean de nuestras afirmaciones y prevenciones. Pero lo que es inadmisible e insoportable es que nos exijan callarnos, que nos impongan el silencio, que las palabras colapsen.

Si dejamos que nuestras vidas sean llevadas por ese sendero, la moraleja de la lucha de los macabeos que Milei repite cobrará un significado diferente y siniestro: "El triunfo de los pocos sobre los muchos".

Y por último: no se puede homologar el sentido psicoanalítico de la represión psíquica con la represión social. En efecto, a pesar de recurrir al mismo término, se trata de dos escenas muy diferentes. Sin embargo, el gobierno y sus votantes deben saber que hay algo que tienen en común: para restituir la palabra, para rescatar a la lengua de su colapso, lo reprimido siempre retorna.

Sebastián Plut es doctor en Psicología. Psicoanalista.