La terminal 8 puntos

Argentina, 2023.

Guion y dirección: Gustavo Fontán.

Fotografía: Ezequiel Salinas.

Sonido: Atilio Sánchez.

Montaje: Mario Bocchicchio.

Producción: Eva Cáceres y Ana Lucía Frau

Duración: 62 minutos.

Estreno: exclusivamente en la Sala Leopoldo Lugones.

Los materiales de base son mínimos: la terminal de ómnibus de La Falda, Córdoba, con sus pasajeros en tránsito, sus trabajadores, algún perro callejero. Pero de esa sencilla, austera locación, el cineasta Gustavo Fontán consigue extraer un pequeño poema cinematográfico hecho de luces y sombras, que habla del transcurso del tiempo y de la fugacidad de la vida, pero también de las huellas perennes que deja el amor.

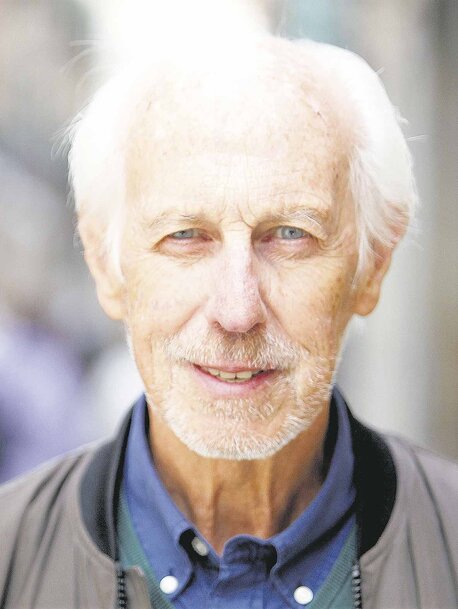

Autor de un cuerpo de obra nutrido y consecuente, que no hace diferencias entre ficción y documental, y que incluye algunas obras mayores –El árbol (2006); El limonero real (2016), sobre la novela de Juan José Saer; La deuda (2019)- Fontán tiene la rara cualidad de saber conjurar, a veces en un mismo plano, pasado y presente. Ese hechizo era evidente en su adaptación de Saer, pero también en la casa repleta de recuerdos de Elegía de abril (2010) o en el fantasmagórico reencuentro de un botero del Paraná con su rancho natal, en El rostro (2014). Ahora en La terminal –que tuvo su estreno en el FidMarseille 2023 y después pasó por el DocBuenosAires y el Festival de Yamagata- esa confluencia temporal es menos evidente, pero no por ello menos intensa.

El modo en el que Fontán filma los cuerpos y los rostros de los pasajeros que llegan y se van de esa terminal de buses (que es la de La Falda, pero podría ser también la de otra ciudad cualquiera del interior del país) elude la mirada naturalista del clásico documental observacional. Hay en su película una búsqueda, un tratamiento de la imagen que va más allá del mero registro para intentar dar cuenta de aquello que no es tangible, como si Fontán filmara no tanto a esos hombres y mujeres en tiempo presente sino que fuera capaz de captar su estela, aquello que van dejando atrás mientras parten. Allí aparecen una vez más esos fantasmas que pueblan la obra del director.

Sombras, siluetas, contraluces, reflejos son algunos de los recursos con los que su fotógrafo Ezequiel Salinas se vale para ir depurando la imagen hasta volverla por momentos casi abstracta, como si La terminal fuera una suerte de casa de los espíritus, allí donde quedan solamente reminiscencias. Ese trabajo visual tiene a su vez un correlato con la densa trama sonora elaborada por Atilio Sánchez, que aprovecha la acústica del lugar para enfatizar ecos y resonancias, como si aquello que se escucha –murmullos, chicharras, zumbidos- llegara desde algún lugar lejano.

Unos baratos relojes pulsera atrapados en una máquina tragamonedas parecen referir también a un tiempo detenido, pretérito. Uno de ellos logra liberarse y va a parar a una pareja que está a punto de viajar, o de separarse por el viaje. El hombre lo coloca delicadamente en la muñeca de la mujer y esa modesta ofrenda da pie al leitmotiv de la película, que es el amor. En La terminal no hay testimonios a cámara de nadie, pero cada tanto se escuchan –como si fueran pequeños poemas (el cine de Fontán siempre abrevó en poetas: Jacobo Fijman, Juan L.Ortiz)- algunas breves confesiones amorosas.

Son unas voces en off registradas en la terminal de La Falda, pero que también parecen provenir del más allá. Un hombre que reconoce que perdió a su amor porque “me porté muy mal con ella”. Una mujer que confiesa que amó una sola vez y que nunca más se volvió a enamorar. Otra que habla de un “flechazo” fugaz, en un parque de diversiones, y entona lo poco que recuerda de un tango que se le escapa de la memoria. El pasado vuelve y encuentra su espejo en las imágenes del presente.

Hacia el final, un plano del film –hecho de pequeños momentos robados- es muy elocuente. La cámara percibe a una mujer sola, mayor, con la espalda un poco vencida y el rostro avinagrado por los años y, sin cortar, hace un leve paneo y encuentra a una chica joven, de mirada vivaz, que da la impresión de tener ojos solamente para su novio. Alguien luego susurra: “Me enamoré de él, porque me hizo ver”. La melancólica película de Fontán tiene esa virtud: hace ver, incluso aquello que ya no está allí.