En su Alegoría de la caverna Platón imagina presos encadenados en una cueva mirando el fondo. Cada pueblo vive en su propia caverna. En los años ´60, Ryzard Kapuscinski viajó al África y tomó conciencia de su color de piel: niños que nunca habían visto un europeo, lo rozaban con su manito chequeando si se habían manchado de blanco.

Nada hay más ilusorio que la sombra. La luna y el sol son fuentes de sombra, esa mera falta de luz. En su negativo, la cosa se oculta y revela en un contorno. Diría Platón que viajamos condenados a perseguir sombras.

A lo percibido en viaje hay que indagarlo por su reverso. Y por debajo. Los edificios callan, pero habla su diseño. La ciudad es un mar de signos que comunican como totalidad: “la arquitectura es un lenguaje y cada edificio, un signo con una materialidad”, asegura el arquitecto y semiólogo Eduardo Masllorens, personaje de este libro que camina por Buenos Aires. Las ruinas son más silenciosas que los edificios: este libro se interna en una ciudad milenaria aborigen del noroeste argentino con los arqueólogos Axel Nielsen y Christian Vitry que la traducen, interpretando vestigios rocosos, tesoros incas y el cuerpo de tres niños momificados en la cima del volcán Llullaillaco.

Este viajero- cronista se propone salir de la caverna y pararse detrás del fuego. Sabe, por supuesto, que allí habrá otras sombras. Es imposible pararse en la perspectiva del Otro, pero los antropólogos ayudan a reconstruirla. Así evitamos juicios. La antropología indaga en lo invisible del viaje, apuntando la linterna a lo abstracto. Y nos urge “oír” lo no dicho. El paso final será ordenar todo en palabras. El fin último es ver lo que no se ve, allí donde todos miran: los hilos del mundo son transparentes.

Ante los personajes más singulares de estos viajes sudamericanos, escarbé su historia alumbrando -a veces sin querer- lo que entrevistados como el surfista Peche Pezzente no había visto en sí mismo, pero descubrió al “dibujarse” en palabras. No fue en República Buriatia, Laos o Tayikistán donde encontré la historia más fascinante, sino en Miramar. Allí, por intuición, pregunté por ese hombre que decía “cabalgar las olas” sobre una tabla, huérfano desde niño y abandonado, sobreviviendo en el campo solo, casi como un niño lobo que desarrolló una relación simbiótica con los animales.

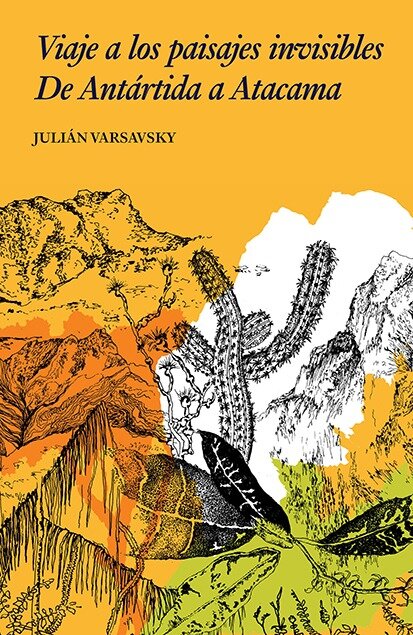

El reporteo para este libro va de un extremo al otro del paisaje surandino cruzando los Andes a lo largo y ancho, con el cronista elevándose al cielo en paramotor por el desierto de chileno: viajó por aire, agua y tierra de Antártida a Atacama, los desiertos más resecos del mundo.

En el camino conocí personajes con derivas inesperadas y ecos de guerra en Nicaragua e Islas Malvinas. Al no poder asomarme bajo los mares antárticos -donde sucede todo en ese continente- miré a través de los ojos de un buzo ucraniano que lo hizo 170 veces. Hice decenas de viajes por Argentina en paralelo y sobre los Andes -el espinazo de este libro- con desvíos al salar de Uyuni en Bolivia tras la huella de antiguas caravanas de llamas. Y en Salinas Grandes fui a conocer cómo se vive hoy la cultura llamera. A Paraguay viajé tras la historia de la cronista sueca Ida Backman en el centenario Hotel del Lago. Allí estuvieron Elizabeth Nietzsche -hermana del filósofo- y su marido, creadores de una colonia de “pura raza aria” en la selva donde se terminó hablando guaraní.

En los trayectos me fui deteniendo en tumbas y cenotafios de personajes intrigantes: los sepulcros sellan una vida pero no su historia. Luego dediqué años a lecturas, entrevistas y regresos para reconstruir esas vidas. No es esta una crónica con eje en muertos y momias. Pero abundan y son disparadores para mirar al costado y observar lo vivo. Las tumbas son un hilo subterráneo entre los capítulos, otro andar en lo etéreo. En algún momento, cada relato se detiene y sumerge bajo tierra, rondando una ausencia: la vida de los muertos es parte del paisaje.

En La Pampa tuve la ingenua sensación de que el tiempo había retrocedido al medioevo en la colonia menonita Nueva Esperanza, donde se vive con lógicas religiosas, no cerrados a la tecnología sino muy abiertos, en la medida que sirva para el trabajo y no el confort. Allí dos hermanos menonitas viajaron a China a comprar las mejores máquinas metalúrgicas. Un personaje central es el antropólogo Lorenzo Cañás Bottos, quien me descorrió los velos de esa cultura para romper las proyecciones etnocéntricas que reflejamos en ellos.

En Corrientes me sumergí en la religiosidad popular y fui a buscar ayuda en la academia para interpretar por qué, en una sociedad católica, los santos más queridos -San La Muerte y Gauchito Gil- son paganos, marcados por la influencia negra, criolla y guaraní.

En Salta y Jujuy recorrí caseríos andinos de pueblos originarios en lo alto de la montaña. Trepé cerros con 3.000 músicos hasta un santuario aborigen signado por el sincretismo. Allí los antropólogos me ayudaron a vislumbrar lo que subyace bajo una cruz andina: un apu energético a la Pachamama. Seguí hacia Cuyo a internarme en las áreas más altas y desoladas de los Andes, recogiendo historias de tumbas solitarias de arrieros que cruzaban a Chile. Al bajar curioseé en un centenar de casas de adobe abandonadas en un pueblito perdido de La Rioja. Gran parte de estos capítulos son andinos. Y los Andes son dimensionados desde la cosmovisión mapuche y kolla, desde la tectónica de placas geológicas y desde la biología evolutiva del cóndor.

Estas crónicas parten de la percepción del mundo en estratos. Al traspasar la coraza de lo evidente con una segunda lectura, aparece otra superficie. Entiendo este modo activo de viajar como un trabajo: me siento un ayudante de cocina condenado a pelar cebollas. Cada esfuerzo por tocar una fibra medular, lleva a otra capa. Hasta que acepto que no hay centro y me encierro a escribir.

Me conformaría si este libro atravesara uno o dos de esos velos superpuestos en cada geografía. Me resigno a que “no hay hechos, solo interpretaciones”. El primer paso al escribir es escenificar el viaje a partir de lo que -creo- fueron los hechos. Luego voy a lo solapado tras la pregunta fugaz: “¿por qué?”. A veces, rozo una certidumbre. Y eso sirve de motor.

El mundo es más complejo que cómo se nos aparece. También las personas. Y nuestro aparato perceptivo es falaz. El viajero bucea siempre a oscuras. La crónica como “cuento que es verdad” -García Márquez- intenta dar sentido a la fragmentación: el hallazgo pasa hoy por recuperar contrastes y contornos en la caverna. Y luego unir las figuras a partir de una subjetividad. Pero el viaje no conduce a la verdad.

Ciertos temas reaparecen en el libro: la guerra, la festiva religiosidad popular, vestigios arqueológicos unidos con caravanas de llamas por el Qhapaq Ñan -Camino Inca-, los desiertos antártico, patagónico, puneño, pampeano, atacameño y andino, pueblos desolados, grandes planicies y Antártida como gran musa inspiradora.

El poeta Hugo Mujica dijo que “la escucha es, por esencia, el reconocimiento de la alteridad fundante”. Para Rodolfo Walsh “escribir es escuchar”. El cronista de estos viajes no solo mira: ejercita la escucha intensa. No le basta oír al pasar: se sienta horas con el personaje y lo deja hablar.

Toda persona pide ser escuchada en estos tiempos de vértigo en que escasean orejas: los entrevistados colaboran en la reconstrucción. Según Byung Chul Han, estaríamos perdiendo la capacidad de escucha: “Lo que hace difícil escuchar es, sobre todo, la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad”. Y agrega que esta no es un acto pasivo: “Escuchar es un prestar, un dar, un don”. Los interlocutores quedamos a mano. Con estas premisas, viajo para contarla: lo que veo, lo que me cuentan, lo que logro entrever.